"Tidak Normal"

Aku membuka hari ini dengan rutinitas sebagai perempuan yang menyambut tamu rutinnya dengan gembira. Bulan kemarin, tamu rutin yang otomatis menambah waktu mandi ini tidak mendatangiku. Sebenarnya tidak terlalu mengejutkan bagiku, karena siklusku tidak diatur oleh hitungan hari dan bulan melainkan skala stres di kepalaku. Bulan Februari, yang sering diidentikkan dengan cinta tidak lantas membuat skala stresku di bawah rata-rata. Februari jadi titik tolak bagiku atas perubahan hidup yang ekstrim. Dengan segenap kesadaran penuh aku menikmati angka 8 mencapai 9 yang menunjukkan skala stresku. Sebelum perubahan itu, hampir dikatakan hidupku berjalan 'sangat indah'. Waktu ada dalam genggamanku, dapat kupakai sesukaku atau dibuang sesenangku. Analogi terbaliknya adalah seorang peziarah di gurun pasir yang memperlakukan air.

Sebenarnya, gambaranku tidak sepenuhnya benar. Sebelum perubahan itu, aku bukannya tidak melakukan apa-apa, aku hanya belum memikirkan apa-apa. Aku hanya menjalani hari secara harafiah, hari yang adalah pergerakan detik dan menit. Tanpa memikirkan ada apa di balik hari. Aku bekerja dengan sepenuh hati, tapi hanya untuk menghabiskan hari. Tidak ada ekspektasi lebih atas diriku. Tidak dari aku maupun dari orang lain. Aku menamakannya "masa tanpa dikejar dan mengejar apa-apa". Dan aku menikmatinya sebagai salah satu fase hidup pencarian harus ke mana lagi aku pergi membangun kolase teologiku. Jakarta bukan pilihan. Tempat bekerjaku sekarang, walaupun sungguh mati aku mencintai mereka, bukan pula tujuan. Aku sadar betul, pijakanku saat ini adalah batu loncatan. Meloncat kemana? Pertanyaan yang ingin kujawab dengan langkah berubah ekstrim.

Sampailah aku pada hari ini. Hari di mana aku merasa sudah melewati skala stres yang cukup tinggi karena ada pada masa transisi. Buktinya apa? Buktinya otakku sudah mampu memerintahkan segenap kawan-kawannya untuk berproses sehingga lapisan dinding rahimku yang berisi sel-sel telur yang belum saatnya dijodohkan meluruh. Menurut hasil penelusuran, dan sedikit sekali ingatan dari catatan biologi zaman putih abu-abu, ada banyak hormon yang turut berperan mendorong terjadinya peluruhan. Dan ternyata, yang agak mencengangkan, mungkin karena aku lupa bahwa itu ada dalam catatan biologi putih abu-abu, kerja hormon-hormon itu berhubungan langsung dengan otak. Jadi, adalah wajar apabila sebulan penuh kemarin lapisan endometriumku tidak meluruh, karena otakku 'tidak ada waktu' melepaskan hormon yang diperlukan dalam proses peluruhan itu. Otakku banyak pekerjaan baru. Analisa yang cemerlang atas penolakan segala bentuk masalah kesuburan, mengingat aku sering mengalami masalah 'tidak ada waktu' ini. Jadi, adalah wajar juga, jika aku merayakan hari ini sebagai apresiasi kepada kepalaku dan isi-isinya yang tidak lagi stres dan sudah punya cukup waktu untuk membereskan masalah hormon dan kesuburan.

Aku sampai lupa tujuan awal mau menulis apa tadi karena terlalu asyik menelusuri sisi lain dari keperempuananku yang jarang aku utak-atik...

Yang aku ingat, aku tergerak untuk menulis setelah berbicara dengan seorang ibu yang bukan ibuku, tapi membuat jantungku sedikit berpacu lebih cepat ketika namanya tiba-tiba muncul di layar handphone-ku. Sama sekali tidak ada ide tentang apa yang menyebabkan ia menelponku, mengingat sudah cukup lama aku tak menjalin komunikasi bersama mereka. Akhirnya aku sadar. Yang membuat jantungku berdegup sedikit lebih cepat bukan karena takut atas penyebab ia menelponku tapi karena rasa bersalah akibat aku hampir melupakan mereka. Padahal ibu dan segenap keluarga ini adalah salah satu batu loncatanku. Ditambah dengan percakapan kami, rasa bersalahku semakin besar. Dia menanyakan pertanyaan yang mewakili semua orang yang mengenalku dan tahu bahwa aku selama lima tahun menempuh studi di teologi. Kapan aku jadi pendeta? itulah rangkuman pembicaraan kami. Aku tak berusaha berkelit. Aku hanya menyatakan apa yang akan aku lakukan terlebih dahulu sebelum memikirkan tentang itu. Tapi aku merasa bersalah karena aku tak mengatakan yang sebenar-benarnya. Hanya saja, pembicaraan akan sangat panjang karena banyak pertanyaan baru atau bisa juga jadi sangat pendek namun tak dimengerti.

Pengetahuan dan pengalamanku merenda suatu keyakinan bahwa kolase teologi tidak berakhir pada bentuk jadi 'pendeta' sebagai satu-satunya pilihan. Kolase teologi tiap-tiap orang berbeda-beda sekalipun berasal dari sekolah teologi yang sama. Sekolah teologiku yang aku banggakan tidak mencetak pendeta. Sekolah teologiku bukan pabrik. Aku bukanlah barang mentah yang masuk dalam mesin pencetak. Aku, di dalam dan dengan sekolahku, dibentuk dan membentuk teologi. Sekeluarnya aku dari sekolah teologiku, tidak serta-merta melabeliku sebagai calon pendeta, seperti yang sering didengung-dengungkan. Aku tidak sedang melarikan diri, aku hanya sedang ingin mencari apakah yang selama ini didengar oleh mereka yang menyatakan diri dipanggil. Telingaku masih bising dengan "mama papa senang kalau kamu jadi pendeta.." "wah, udah pantes nih jadi pendeta..", "pendeta itu pekerjaan mulia..." ...................................................

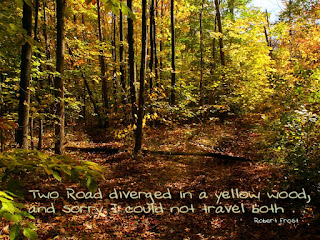

Jika demikian, kelak sanggupkah aku berdiri ditahta kemuliaan dan kesenangan tanpa terjerat kenyamanan di dalamnya? Sanggupkah aku dengan 'toga kebesaran' itu turun dan membungkuk mencuci kaki para murid seperti yang Ia lakukan? Tidakkah toga itu akan 'membelitku' dan membuatku nyaman jika duduk saja? Aku, dengan tangan menuding pada diri sendiri, menolak 'jubah kebesaran' (dalam arti sebenar-benarnya) dengan segala ancaman kenyamanan, kekuasaan, pemujaan, dan pengakuan. Aku tak tahu apa aku sanggup menolaknya jika aku sudah menyandangnya. Aku takut tak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Aku menghindar. Mencari jalan aman? Bukan, mencari "the road not taken".

Bukan persimpangan, tapi jalan yang sama sekali tidak terlihat seperti ada jalan namun sebenarnya membawa pada tujuan yang sama. Jalan yang jarang dilalui. Jalan yang rumputnya masih tinggi dan belum terinjak-injak. Jalan yang masih butuh perjuangan lebih supaya tidak tersesat. Jalan yang membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai. Tapi tetap akan tiba pada satu tujuan.

Sudah mulai terlihat dan sayup-sayup terdengar, seorang sarjana teologi tidak menjadi pendeta adalah siklus yang tidak normal. Ada something wrong. Entah ditolak gereja karena tidak memenuhi syarat, atau karena lari dari panggilan demi mengikuti panggilan lain. Tapi aku ada pilihan:memakai hidupku untuk memuaskan mereka yang berharap semua harus tampak 'normal' atau membuka kemungkinan seluas-luasnya pada apapun tanpa mematok pada kaidah normal yang ada. Ah, toh patokan 'normal' itu kan karena biasa... yang tidak biasa lantas tidak normal? Tak apalah, siklus haidku pun tidak normal karena sebuah alasan... dan tujuan.

Sebenarnya, gambaranku tidak sepenuhnya benar. Sebelum perubahan itu, aku bukannya tidak melakukan apa-apa, aku hanya belum memikirkan apa-apa. Aku hanya menjalani hari secara harafiah, hari yang adalah pergerakan detik dan menit. Tanpa memikirkan ada apa di balik hari. Aku bekerja dengan sepenuh hati, tapi hanya untuk menghabiskan hari. Tidak ada ekspektasi lebih atas diriku. Tidak dari aku maupun dari orang lain. Aku menamakannya "masa tanpa dikejar dan mengejar apa-apa". Dan aku menikmatinya sebagai salah satu fase hidup pencarian harus ke mana lagi aku pergi membangun kolase teologiku. Jakarta bukan pilihan. Tempat bekerjaku sekarang, walaupun sungguh mati aku mencintai mereka, bukan pula tujuan. Aku sadar betul, pijakanku saat ini adalah batu loncatan. Meloncat kemana? Pertanyaan yang ingin kujawab dengan langkah berubah ekstrim.

Sampailah aku pada hari ini. Hari di mana aku merasa sudah melewati skala stres yang cukup tinggi karena ada pada masa transisi. Buktinya apa? Buktinya otakku sudah mampu memerintahkan segenap kawan-kawannya untuk berproses sehingga lapisan dinding rahimku yang berisi sel-sel telur yang belum saatnya dijodohkan meluruh. Menurut hasil penelusuran, dan sedikit sekali ingatan dari catatan biologi zaman putih abu-abu, ada banyak hormon yang turut berperan mendorong terjadinya peluruhan. Dan ternyata, yang agak mencengangkan, mungkin karena aku lupa bahwa itu ada dalam catatan biologi putih abu-abu, kerja hormon-hormon itu berhubungan langsung dengan otak. Jadi, adalah wajar apabila sebulan penuh kemarin lapisan endometriumku tidak meluruh, karena otakku 'tidak ada waktu' melepaskan hormon yang diperlukan dalam proses peluruhan itu. Otakku banyak pekerjaan baru. Analisa yang cemerlang atas penolakan segala bentuk masalah kesuburan, mengingat aku sering mengalami masalah 'tidak ada waktu' ini. Jadi, adalah wajar juga, jika aku merayakan hari ini sebagai apresiasi kepada kepalaku dan isi-isinya yang tidak lagi stres dan sudah punya cukup waktu untuk membereskan masalah hormon dan kesuburan.

Aku sampai lupa tujuan awal mau menulis apa tadi karena terlalu asyik menelusuri sisi lain dari keperempuananku yang jarang aku utak-atik...

Yang aku ingat, aku tergerak untuk menulis setelah berbicara dengan seorang ibu yang bukan ibuku, tapi membuat jantungku sedikit berpacu lebih cepat ketika namanya tiba-tiba muncul di layar handphone-ku. Sama sekali tidak ada ide tentang apa yang menyebabkan ia menelponku, mengingat sudah cukup lama aku tak menjalin komunikasi bersama mereka. Akhirnya aku sadar. Yang membuat jantungku berdegup sedikit lebih cepat bukan karena takut atas penyebab ia menelponku tapi karena rasa bersalah akibat aku hampir melupakan mereka. Padahal ibu dan segenap keluarga ini adalah salah satu batu loncatanku. Ditambah dengan percakapan kami, rasa bersalahku semakin besar. Dia menanyakan pertanyaan yang mewakili semua orang yang mengenalku dan tahu bahwa aku selama lima tahun menempuh studi di teologi. Kapan aku jadi pendeta? itulah rangkuman pembicaraan kami. Aku tak berusaha berkelit. Aku hanya menyatakan apa yang akan aku lakukan terlebih dahulu sebelum memikirkan tentang itu. Tapi aku merasa bersalah karena aku tak mengatakan yang sebenar-benarnya. Hanya saja, pembicaraan akan sangat panjang karena banyak pertanyaan baru atau bisa juga jadi sangat pendek namun tak dimengerti.

Pengetahuan dan pengalamanku merenda suatu keyakinan bahwa kolase teologi tidak berakhir pada bentuk jadi 'pendeta' sebagai satu-satunya pilihan. Kolase teologi tiap-tiap orang berbeda-beda sekalipun berasal dari sekolah teologi yang sama. Sekolah teologiku yang aku banggakan tidak mencetak pendeta. Sekolah teologiku bukan pabrik. Aku bukanlah barang mentah yang masuk dalam mesin pencetak. Aku, di dalam dan dengan sekolahku, dibentuk dan membentuk teologi. Sekeluarnya aku dari sekolah teologiku, tidak serta-merta melabeliku sebagai calon pendeta, seperti yang sering didengung-dengungkan. Aku tidak sedang melarikan diri, aku hanya sedang ingin mencari apakah yang selama ini didengar oleh mereka yang menyatakan diri dipanggil. Telingaku masih bising dengan "mama papa senang kalau kamu jadi pendeta.." "wah, udah pantes nih jadi pendeta..", "pendeta itu pekerjaan mulia..." ...................................................

Jika demikian, kelak sanggupkah aku berdiri ditahta kemuliaan dan kesenangan tanpa terjerat kenyamanan di dalamnya? Sanggupkah aku dengan 'toga kebesaran' itu turun dan membungkuk mencuci kaki para murid seperti yang Ia lakukan? Tidakkah toga itu akan 'membelitku' dan membuatku nyaman jika duduk saja? Aku, dengan tangan menuding pada diri sendiri, menolak 'jubah kebesaran' (dalam arti sebenar-benarnya) dengan segala ancaman kenyamanan, kekuasaan, pemujaan, dan pengakuan. Aku tak tahu apa aku sanggup menolaknya jika aku sudah menyandangnya. Aku takut tak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Aku menghindar. Mencari jalan aman? Bukan, mencari "the road not taken".

Bukan persimpangan, tapi jalan yang sama sekali tidak terlihat seperti ada jalan namun sebenarnya membawa pada tujuan yang sama. Jalan yang jarang dilalui. Jalan yang rumputnya masih tinggi dan belum terinjak-injak. Jalan yang masih butuh perjuangan lebih supaya tidak tersesat. Jalan yang membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai. Tapi tetap akan tiba pada satu tujuan.

Sudah mulai terlihat dan sayup-sayup terdengar, seorang sarjana teologi tidak menjadi pendeta adalah siklus yang tidak normal. Ada something wrong. Entah ditolak gereja karena tidak memenuhi syarat, atau karena lari dari panggilan demi mengikuti panggilan lain. Tapi aku ada pilihan:memakai hidupku untuk memuaskan mereka yang berharap semua harus tampak 'normal' atau membuka kemungkinan seluas-luasnya pada apapun tanpa mematok pada kaidah normal yang ada. Ah, toh patokan 'normal' itu kan karena biasa... yang tidak biasa lantas tidak normal? Tak apalah, siklus haidku pun tidak normal karena sebuah alasan... dan tujuan.

The Road Not Taken

Two roads diverged in a yellow wood,

Two roads diverged in a yellow wood,

And sorry I could not travel both

And be one traveler, long I stood

And looked down one as far as I could

To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,

And having perhaps the better claim

Because it was grassy and wanted wear,

Though as for that the passing there

Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay

In leaves no step had trodden black.

Oh, I marked the first for another day!

Yet knowing how way leads on to way

I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh

Somewhere ages and ages hence:

Two roads diverged in a wood, and I,

I took the one less traveled by,

And that has made all the difference.

Robert Frost

Komentar